湖北仙桃麥稈畫(huà)非遺傳承人:恪守匠心,傳承文化

來(lái)源:新華網(wǎng)

2018-06-10 17:27:06

新華社武漢6月10日電(記者羅鑫)一排排麥稈剖開(kāi)后整齊劃一地貼在紙板上,依據(jù)圖案形狀剪成圖形,再用烙鐵在圖形上“烤”出深淺不一的顏色,形成明暗對(duì)比。

芒種時(shí)節(jié),當(dāng)農(nóng)民們忙著收割的時(shí)候,在湖北仙桃三伏潭鎮(zhèn),麥稈畫(huà)非遺項(xiàng)目傳承人鄧友譜和鄧小軍父子正忙碌地創(chuàng)作麥稈畫(huà)。

麥稈畫(huà)的制作距今已有上千年歷史,它充分利用天然麥稈的自然光澤和材質(zhì),表現(xiàn)天地風(fēng)雨、花鳥(niǎo)蟲(chóng)魚(yú)、人物風(fēng)景等題材。

“我在麥稈上作畫(huà)已有50多年,而我的先輩從事麥稈畫(huà)已有幾百年。麥稈畫(huà)的創(chuàng)作過(guò)程漫長(zhǎng)而艱辛,對(duì)創(chuàng)作者的耐心、毅力和審美能力都是極大的考驗(yàn)。”70歲的國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目代表性傳承人鄧友譜說(shuō)。

“與普通畫(huà)畫(huà)不一樣,我們主要以烙鐵代替畫(huà)筆進(jìn)行藝術(shù)創(chuàng)作。烙鐵難以掌握,精細(xì)的圖案需要反復(fù)練習(xí),手腕力度要掌握得恰如其分,太輕或太重都得推倒重來(lái)。”鄧友譜說(shuō)。

麥稈畫(huà)融合了剪紙、木刻、板畫(huà)、烙畫(huà)等諸多藝術(shù)技巧。從事麥稈畫(huà)之前,鄧友譜十余年拜師學(xué)習(xí)書(shū)法、國(guó)畫(huà)、篆刻,為麥稈畫(huà)創(chuàng)作打下基礎(chǔ),也為日后的創(chuàng)新提供了“養(yǎng)料”。

一幅普通麥稈畫(huà)從麥子收割回來(lái),歷經(jīng)曬干、浸泡、熏蒸、剝開(kāi)、刮平、粘貼等前期準(zhǔn)備工作,再到繪畫(huà)、裱裝,需要十天至半個(gè)月,恢弘巨制所需時(shí)間更多。

“這幅清明上河圖按照一比一的比例‘復(fù)制’,耗時(shí)三年多。”鄧友譜說(shuō),“前人麥稈畫(huà)平面居多、色彩單一,我們?cè)诖嘶A(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新,如今的麥稈畫(huà)形象立體、色彩漸變。”

依據(jù)中國(guó)四大名著,鄧友譜創(chuàng)作過(guò)《水滸一百零八將》《大鬧天宮》《紅樓夢(mèng)》等作品。“中國(guó)傳統(tǒng)文化是我創(chuàng)作的源泉,取之不盡、用之不竭。”他說(shuō)。

鄧小軍從小跟隨父親學(xué)習(xí)麥稈畫(huà),到他“接班”的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)麥稈畫(huà)只在當(dāng)?shù)赜忻麣狻`囆≤娨庾R(shí)到,“麥稈畫(huà)的接續(xù)傳承要打破‘養(yǎng)在深閨人未識(shí)’的狀態(tài),需要讓更多人走近了解它。”

“展會(huì)是一個(gè)非常好的交流平臺(tái)。”鄧小軍說(shuō),近年來(lái),他們參加大大小小的展會(huì)已有幾十場(chǎng)。“通過(guò)圖文展覽、技藝展示等形式,使到場(chǎng)的觀眾真切領(lǐng)略到了中國(guó)文化的獨(dú)特魅力。”

去年,鄧友譜父子成立了一家文化公司。“國(guó)家和地方對(duì)非遺傳承人有補(bǔ)貼,對(duì)我們這樣的文化企業(yè)又有一些稅務(wù)減免。非遺傳承的發(fā)展前景十分廣闊。”鄧友譜說(shuō)。

如今,鄧友譜父子的麥稈畫(huà)已行銷(xiāo)海內(nèi)外,個(gè)性化的定制需求也越來(lái)越多,但他們并不打算擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。“堅(jiān)持做好每一幅作品、保證品質(zhì),比做更多作品、賺更多錢(qián)更重要。”

想爆料?請(qǐng)登錄《陽(yáng)光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠(chéng)邀合作伙伴。

青海西寧試點(diǎn)海綿城市 探索西北重度缺水城市節(jié)水樣板

- 圖為西寧市城北區(qū)海西路老舊小區(qū)內(nèi)海綿化改造的行車(chē)道及綠化帶。中新網(wǎng)西寧6月10日電。[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng) 2018-06-10

山西啟幕堯都文化旅游節(jié) 展華夏文明之源

- 首屆堯都文化旅游節(jié)正式啟幕。任麗娜。[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng) 2018-06-10

內(nèi)蒙古警方破獲“萬(wàn)元購(gòu)車(chē)”傳銷(xiāo)案 涉案金額上百萬(wàn)

- 圖為警方將孟某某押解回烏拉特前旗。10日,記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗公安局獲悉,隨著主犯孟某某到案,“萬(wàn)元購(gòu)車(chē)”傳銷(xiāo)案的4名主要犯...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng) 2018-06-10

河北社會(huì)科學(xué)普及月衡水啟動(dòng) 直接受眾預(yù)計(jì)超50萬(wàn)人

- 2018河北省社會(huì)科學(xué)普及月啟動(dòng)儀式現(xiàn)場(chǎng)。此間官方稱(chēng),根據(jù)活動(dòng)安排,省、市社科聯(lián)和全省社科團(tuán)體組織將有300多個(gè)會(huì)員單位的6000余名專(zhuān)家學(xué)...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng) 2018-06-10

中外友人滬上龍舟競(jìng)技 擊鼓揮槳感受中國(guó)傳統(tǒng)習(xí)俗

- 6月10日落下帷幕。此次美國(guó)阿拉巴馬州更是組成雪佛蘭龍舟隊(duì)首次來(lái)中國(guó)參加龍舟比賽。[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng) 2018-06-10

49幅“我心目中的大熊貓”金獎(jiǎng)繪畫(huà)亮相兩岸特色廟會(huì)

- 中新網(wǎng)廈門(mén)6月10日電。大陸首個(gè)對(duì)臺(tái)研學(xué)基地10日舉行首屆“我心目中的大熊貓”現(xiàn)場(chǎng)繪畫(huà)比賽頒獎(jiǎng)儀式,從500幅參賽作品中脫穎而出、榮獲金獎(jiǎng)...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng) 2018-06-10

“客家祖地”閩西舉行海峽兩岸青年龍舟文化節(jié)

- 青年龍舟文化節(jié)活動(dòng)之一的海峽兩岸青年龍舟賽在福建閩西龍巖市新羅區(qū)白沙鎮(zhèn)舉行,來(lái)自臺(tái)北市立大學(xué)、臺(tái)北海洋科技大學(xué)、臺(tái)灣彰華體育休閑協(xié)...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng) 2018-06-10

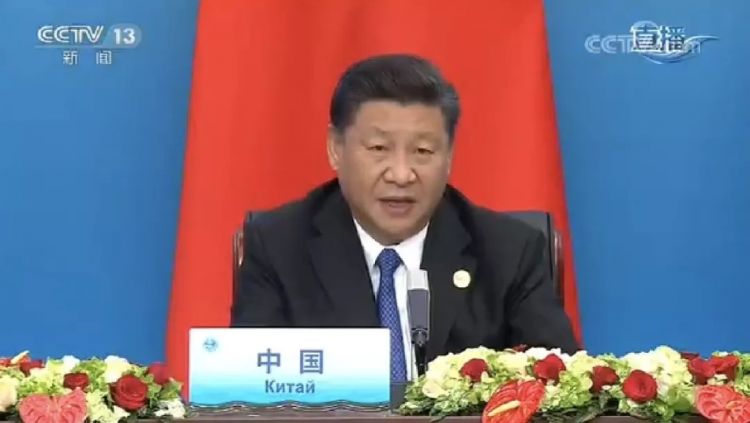

習(xí)近平:上合組織的明天一定會(huì)更加美好!

- 6月9日,國(guó)家主席習(xí)近平在青島國(guó)際會(huì)議中心舉行宴會(huì),歡迎出席上海合作組織青島峰會(huì)的外方領(lǐng)導(dǎo)人。10日下午,國(guó)家主席習(xí)近平同出席上合組織...[詳細(xì)]

- 新華社 2018-06-10

上合青島峰會(huì)達(dá)成哪些成果?習(xí)近平提到“六個(gè)一致”

- 10日下午,上海合作組織成員國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人共同會(huì)見(jiàn)記者,習(xí)近平主席發(fā)表重要講話,介紹峰會(huì)成果。“六個(gè)一致”。[詳細(xì)]

- 央視新聞 2018-06-10

上海合作組織青島峰會(huì)舉行 習(xí)近平主持會(huì)議并發(fā)表重要講話

- [詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2018-06-10

兩岸業(yè)界共話綠色交通發(fā)展

- 新華社廈門(mén)6月10日電(記者。付敏)2018兩岸綠色交通發(fā)展論壇10日在福建廈門(mén)舉辦。[詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2018-06-10

三峽水庫(kù)完成汛前消落任務(wù) 轉(zhuǎn)入汛期調(diào)度

- 梨香溪的水位隨長(zhǎng)江水位的升高而上漲。三峽水庫(kù)6月10日結(jié)束生態(tài)補(bǔ)水轉(zhuǎn)入汛期調(diào)度,騰出防洪庫(kù)容約220億立方米。[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng) 2018-06-10

福建警察學(xué)院開(kāi)放日 展實(shí)戰(zhàn)技能

- 【解說(shuō)】戰(zhàn)術(shù)實(shí)訓(xùn)、模擬監(jiān)獄處突,學(xué)員們快速出招,動(dòng)作嫻熟。這是記者北京時(shí)間6月10日在福建警察學(xué)院見(jiàn)到的一幕。[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng) 2018-06-10