張坤:一頭青絲熬成雪 牽線助學(xué)三十載

來源:南方日報

2018-07-13 15:37:07

■東莞人

張坤:一頭青絲熬成雪 牽線助學(xué)三十載

對于張坤來說,助學(xué)是一份終身事業(yè)。麥煒源 攝

“沒有人富得不需要別人幫助,也沒有人窮得幫助不了別人。”秉承這樣的理念,張坤不僅自己助學(xué),還創(chuàng)建了“東莞市千分一公益服務(wù)中心”,倡導(dǎo)“一對一助學(xué),一幫到底”,被人們親切地稱為“坤叔”。

7月初,陸陸續(xù)續(xù)有受助學(xué)生離開家鄉(xiāng)來到東莞打暑期工。每次,坤叔都會拿著親自準(zhǔn)備的日用品,在火車站等孩子們的到來。“我不累,先把孩子安頓好。”在坤叔心里,受助學(xué)生總是排在第一位。這位已是古稀之年的老人,足跡踏遍了18個縣市,為孩子們帶去了求學(xué)的希望,在行走中怡然自得。

●文:麥煒源

●牽線搭橋助學(xué),從未接受社會捐款

走進(jìn)天海大廈二樓,“沒有人富得不需要別人幫助,也沒有人窮得幫助不了別人。”這句話赫然出現(xiàn)在眼前,沿著走廊直行,數(shù)百張圖片按照不同主題分列在兩旁,靠近細(xì)看,皆是孩子們的笑臉。這里是張坤助學(xué)團(tuán)隊的大本營,門口掛有“東莞市千分一公益服務(wù)中心”的牌子。

雖然已不再擔(dān)任具體職務(wù),但坤叔還是時常會到服務(wù)中心處理事務(wù)。對于他來說,助學(xué)是一份終身事業(yè)。

1988年,11歲的女兒奪得廣東省業(yè)余歌手大賽冠軍,很多中小學(xué)生歌迷開始給女兒寫信,而處理信件的任務(wù)就落在了坤叔身上。正是在這個過程中,坤叔了解到不少孩子因為交不起學(xué)費而想輟學(xué),他頓生惻隱之心。這便是坤叔助學(xué)的緣起,而信件交流也成了坤叔保留至今的習(xí)慣。

截至目前,坤叔的助學(xué)團(tuán)隊已經(jīng)累計資助了6900多名貧困學(xué)子。每天晚上,坤叔都會抽時間專門給孩子寫信。給他寫信的孩子很多,有自己資助的,也有團(tuán)隊內(nèi)其他人資助的,也有不是資助對象的,他總是耐心地回信。

讓人意外的是,20多年來,助學(xué)團(tuán)隊從未接受過任何社會捐款,就連服務(wù)中心的管理費用,也是坤叔和理事們自掏腰包解決的。坤叔強(qiáng)調(diào),助學(xué)團(tuán)隊主要承擔(dān)起橋梁的角色,讓資助者與受助人直接對接,資助者自己花自己的錢。“我們只為熱心人和有困難的人提供牽線搭橋的服務(wù),因而,我們能一直得到社會的認(rèn)同和響應(yīng),從而發(fā)展到今天。”

坤叔認(rèn)為,目前,慈善行業(yè)大多采取“資助者—受托機(jī)構(gòu)—受助者”模式,即資助者通過捐助,將財物捐給慈善組織,再由慈善組織統(tǒng)一分配物資。這種模式的缺點在于,中間受托環(huán)節(jié)運作成本大,資金很難得到有效監(jiān)管,公信力容易遭到質(zhì)疑。

緣何給團(tuán)隊取名為“千分一”?坤叔解釋道:“假如每個人都能把收入的千分之一捐出來做好事,那么世界上每個需要幫助的人都會得到幫助。”2011年12月1日,“東莞市千分一公益服務(wù)中心”正式掛牌成立。在坤叔辦公室的顯著位置,至今仍掛著那張照片。

●堅守三個原則,心中有“賬本”

在坤叔的辦公桌旁,堆砌著一摞名為“助學(xué)熱心人及結(jié)隊資助的學(xué)生名單”的小冊子,上面用不同的顏色標(biāo)注了幫扶者、受助者的姓名、電話等信息。坤叔介紹,小冊子上的信息每天都會更新,而且還會上傳到“千分一公益”網(wǎng)站上,“2005年我們便設(shè)立網(wǎng)站,將審核過的信息放到網(wǎng)上”。那時,網(wǎng)站的建設(shè)也是坤叔通過自學(xué)而制作的。

據(jù)坤叔介紹,“千分一”有三個原則必須堅持:第一是幫扶者和受助者隨緣結(jié)對;第二是所有捐款都由幫扶者與受助者直接聯(lián)系,沒有其他環(huán)節(jié);最后也是最重要的一點是,幫扶者要對受助者一幫到底,堅持資助直到受助者完成學(xué)業(yè)。

在坤叔看來,這三個原則是他們團(tuán)隊助學(xué)的核心法寶。為了確保學(xué)生的資助能到位,坤叔每個學(xué)期還要和團(tuán)隊一同走訪學(xué)校。“我們和學(xué)生的交往就像是親人一樣。”坤說回憶道,助學(xué)團(tuán)隊去走訪,都會和受助學(xué)生當(dāng)面聊天,了解他們的近況,“一見面就會問他們,收到錢了嗎?有沒有寫信去感謝別人?很多學(xué)生上學(xué)第一天就認(rèn)識我們,助學(xué)團(tuán)隊陪伴了他們整個求學(xué)時期。”如今,長大了的孩子們經(jīng)常在微信群里和坤叔聊家常,和助學(xué)團(tuán)隊保持聯(lián)系。

6000多個孩子的地址、家境、個性、容貌、需求等,在坤叔心里幾乎都有一本明白的“賬”。每次走訪之后,他都要把最新的“賬本”向資助者匯報。要問坤叔,在助學(xué)過程中有沒有難忘的故事,他總會笑著說,每一次都很難忘。

“助學(xué)了20多年,單單是湖南省鳳凰縣這一個地方,資助的學(xué)生就接近3000名,但這只是需要幫助的學(xué)生群體中很小的一部分,很多學(xué)生可能已經(jīng)堅持不下去而輟學(xué)了。”坤叔坦言,過去自己總是很焦慮,一直擔(dān)心那些未能受到幫助的學(xué)生。

隨著國家精準(zhǔn)扶貧政策的實施,各個地方對教育扶貧的投入越來越大,坤叔見證了這些可喜的變化:“這么多年來,到處的變化都很大,我們以前去鳳凰縣走的都是泥路,現(xiàn)在已經(jīng)變成了水泥路,學(xué)校也都建好了,需要幫助的孩子也會越來越少。”

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

西南多地發(fā)生洪澇災(zāi)害,軍民持續(xù)抗洪搶險重建家園

- 背扛沙袋加固大壩,揮鎬掄錘疏通道路……連日來,四川省軍區(qū)組織2000余名官兵和民兵奮戰(zhàn)在各地抗洪救災(zāi)一線。請關(guān)注今日《解放軍報》的報道...[詳細(xì)]

- 中國軍網(wǎng) 2018-07-13

暴雨致四川茂縣國道213線一處橋梁垮塌(組圖)

- 7月13日在四川茂縣國道213線疊溪隧道旁拍攝的垮塌橋梁。記者從當(dāng)?shù)亟煌ú块T獲悉,7月13日凌晨5點左右,受持續(xù)強(qiáng)降雨帶來的水位上漲影響,在...[詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2018-07-13

重慶這群船工兩天救三命 救人者:我們隨時救人

- 7月12日上午8點30分,船上5人用竹竿鉤住落水者。鮮為人知的是,參與救援的5人全部來自泊在濱江路的羅仔漁都餐飲躉船,船工陳明洪自豪地告訴...[詳細(xì)]

- 重慶晚報 2018-07-13

重慶交巡警嚴(yán)查開車撥打接聽手持電話等“盲駕”行為

- 重慶交巡警嚴(yán)查開車撥打接聽電話等違法行為。由于駕駛員開車打電話、發(fā)短信、玩手機(jī)極易引起駕駛員分心,且單手操作往往對車距的把握、車速...[詳細(xì)]

- 重慶晚報 2018-07-13

穿梭在風(fēng)雨中的守護(hù)者

- ——福建紀(jì)檢監(jiān)察干部全力防抗強(qiáng)臺風(fēng)“瑪莉亞”。7月10日10時,中央氣象臺拉響臺風(fēng)紅色最高預(yù)警,今年第8號臺風(fēng)“瑪莉亞”很可能正面襲擊福...[詳細(xì)]

- 中國紀(jì)檢監(jiān)察報 2018-07-13

上海警方破獲詐騙案:騙子化身理財群的“講師”“專家”

- 滬警方破獲一起新型電信詐騙案,案值超過3000萬元。“青松”自稱在黃金市場賺了不少錢,“徒弟們”跟他炒黃金已經(jīng)實現(xiàn)了財富自由,他可以帶...[詳細(xì)]

- 新民晚報 2018-07-13

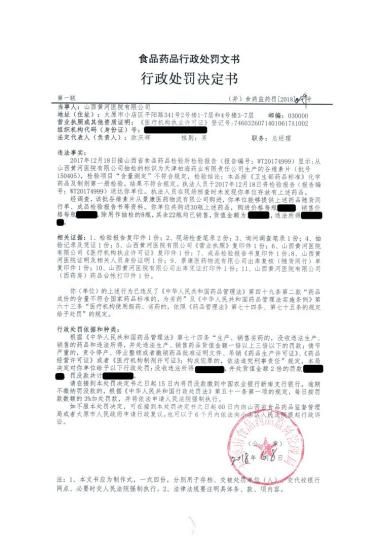

山西黃河醫(yī)院涉嫌使用劣藥 被給予行政處罰并罰款

- 太原市食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)公布的行政處罰決定書。13日,記者從山西省太原市食品藥品監(jiān)督管理局獲悉,山西黃河醫(yī)院有限公司因涉嫌使用劣...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-07-13

成都一協(xié)警休假回鄉(xiāng)遇洪水 蹚水14小時救出20余人

- 李葉出現(xiàn)在央視新聞報道中。看到一抹明亮的“黃衣”靠近后,被困村民終于長舒了口氣,救援、轉(zhuǎn)移行動隨即展開……發(fā)生在成都新都區(qū)新繁鎮(zhèn)的...[詳細(xì)]

- 華西都市報 2018-07-13

民航局回應(yīng)國航“不安全事件”:系副駕駛吸電子煙

- 新聞發(fā)布會現(xiàn)場。中新網(wǎng)客戶端7月13日電近日,國航CA106航班發(fā)生氧氣面罩脫落事件,民航局13日在新聞發(fā)布會上回應(yīng)稱,初步調(diào)查,系副駕駛因...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-07-13

四川遂寧涪江圣平島解困 水上通道今早打通

- 四川在線消息7月13日晨,被涪江洪水圍困2天時間的遂寧市船山區(qū)圣平島恢復(fù)與遂寧市城區(qū)的水上交通往返,島上村民可以應(yīng)急出行。從7月11日開...[詳細(xì)]

- 四川在線 2018-07-13

江西南昌有公廁建成半年未投用 回應(yīng)稱水表問題沒談好

- 南昌大學(xué)前湖校區(qū)附近學(xué)府大道的一座公廁未投入使用。7月12日,記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),紅谷灘有16多座公廁未投入使用。[詳細(xì)]

- 中國江西網(wǎng) 2018-07-13

經(jīng)濟(jì)觀察:中國改革新局面為市場注入“強(qiáng)心劑”

- 中國首次躋身全球創(chuàng)新指數(shù)20強(qiáng) 來源:央視新聞。中國改革新局面為市場注入“強(qiáng)心劑”中新社北京7月13日電。...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-07-13

海關(guān)總署:中國貿(mào)易順差由經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等決定 應(yīng)理性看待

- 民眾在超市選購進(jìn)口商品。在今日舉行的國新辦新聞發(fā)布會上,海關(guān)總署新聞發(fā)言人黃頌平指出,長期以來,中國貨物貿(mào)易呈現(xiàn)一定規(guī)模的順差,是...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-07-13

網(wǎng)友評論僅供網(wǎng)友表達(dá)個人看法,并不表明齊魯網(wǎng)同意其觀點或證實其描述我來說兩句