陜西寧強(qiáng)醫(yī)改探索記:患者愿意來 醫(yī)生不愿走

來源:新華網(wǎng)

2019-02-15 09:41:02

這里的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,患者愿意來醫(yī)生不愿走秦巴山區(qū)貧困縣陜西寧強(qiáng)“醫(yī)改體”醫(yī)改探索記

▲巴山鎮(zhèn)石壩子村村醫(yī)余國民(左)上門服務(wù),在楊春孝家看病(2018年11月19日攝)。 本報記者陶明攝

本報記者陶明、姜辰蓉

寧強(qiáng)縣位于陜西省西南隅,北依秦嶺,南枕巴山。這里貧困人口多,基層醫(yī)療人員留不住,群眾看病難、看病貴等問題長期存在。但是近兩年,情況卻起了變化。

81歲的老人楊春孝,住在寧強(qiáng)縣巴山鎮(zhèn)石壩子村。20多年前,他得了“老慢支”,每年冬天最難熬,經(jīng)常要去縣級醫(yī)院住院。但這個冬天他沒有再往縣城跑,因為醫(yī)療隊“上門了”。“醫(yī)療隊里有村醫(yī)、鎮(zhèn)衛(wèi)生院的醫(yī)生,還有縣級醫(yī)院的醫(yī)生,他們定期來給我檢查。我不用出門就能看病。”楊春孝說。

2018年,楊春孝三次住院治療,都在巴山鎮(zhèn)衛(wèi)生院。新農(nóng)合加上民政救助的補(bǔ)貼,報銷比例可達(dá)97%以上,遠(yuǎn)高于往年縣級醫(yī)院85%的報銷比例。這讓楊春孝老人省了不少錢,“這樣好的服務(wù)和政策我實(shí)在太滿意了。要不是這樣方便,治療及時,可能我早就沒了。”

楊春孝的獲得感,得益于近年來寧強(qiáng)縣以建立“緊密型醫(yī)共體”為核心的一整套醫(yī)療體制改革。這一改革,不僅改變了醫(yī)保支付方式,還破解了優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉難題。在方便群眾就醫(yī)的同時,有效降低患者支出、提高醫(yī)務(wù)人員收入、控制過度醫(yī)療。

打造緊密型“醫(yī)共體”

優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源上下貫通

寧強(qiáng)縣地處陜、甘、川三省交界地帶,2017年建檔立卡貧困人口18739戶55420人,貧困發(fā)生率18.86%,其中因病致貧2626戶8760人。

長期以來,基層醫(yī)療人員留不住,技術(shù)水平低,無序就醫(yī)、縣外就醫(yī)使患者和新農(nóng)合負(fù)擔(dān)加重,群眾看病難、看病貴等問題一直困擾著當(dāng)?shù)卣?/p>

在“互聯(lián)網(wǎng)+”和托管的基礎(chǔ)上,2017年寧強(qiáng)縣3家縣級公立醫(yī)院牽頭與11家鎮(zhèn)辦衛(wèi)生院建立“緊密型醫(yī)療利益共同體”(簡稱醫(yī)共體)。2018年,全縣進(jìn)一步改革創(chuàng)新醫(yī)保支付方式,合理規(guī)劃縣域醫(yī)共體建設(shè),確定由寧強(qiáng)縣中醫(yī)醫(yī)院、寧強(qiáng)縣天津醫(yī)院兩家縣級公立醫(yī)院牽頭與全縣18個鎮(zhèn)(辦)衛(wèi)生院組建2個縣域緊密型醫(yī)療利益共同體,實(shí)現(xiàn)了“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋。

寧強(qiáng)縣縣長黎建軍向記者解釋了“醫(yī)共體”的運(yùn)作模式。與傳統(tǒng)“托管”“幫扶”等模式不同,“醫(yī)共體”是基層建立分級診療制度的一種創(chuàng)新模式,它以縣級公立醫(yī)院綜合改革為載體,以緊密型縣鎮(zhèn)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)一體化管理為突破口,充分發(fā)揮政府辦醫(yī)職能,從而有效提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)能力,提高醫(yī)療服務(wù)體系整體效率,形成“基層首診、分級診療、雙向轉(zhuǎn)診”的就醫(yī)格局。

據(jù)寧強(qiáng)縣副縣長王靜介紹,這一整套模式分為三個層面。其一,“醫(yī)共體”總院職能轉(zhuǎn)變,分別成立了“一辦兩中心”(“醫(yī)共體”管理辦公室、醫(yī)保結(jié)算中心、財務(wù)管理中心),加大對“醫(yī)共體”分院人、財、物監(jiān)管力度。

其二,打破壁壘,推動醫(yī)療資源下沉。建立縣級醫(yī)院與鎮(zhèn)(街道辦)衛(wèi)生院及衛(wèi)生院所在的村(社區(qū))衛(wèi)生室醫(yī)防融合、協(xié)調(diào)聯(lián)動的服務(wù)體系。

“鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院作為分院,財務(wù)、人員由總院統(tǒng)一管理。實(shí)行人員統(tǒng)一招錄、培養(yǎng)、調(diào)配使用,人員雙向流動不受限制。總院下派醫(yī)務(wù)人員到分院,進(jìn)一步促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源上下貫通。”

其三,創(chuàng)新醫(yī)保支付方式。在保持按路徑、病種等付費(fèi)方式的前提下,實(shí)行醫(yī)保基金按人頭總額預(yù)算包干制,結(jié)余留用,超支分擔(dān)。合作醫(yī)療結(jié)余基金80%由“醫(yī)共體”總院分院、村衛(wèi)生室按9:1比例分配,主要用于職工績效考核獎勵,20%用于“醫(yī)共體”事業(yè)發(fā)展。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院升級改造

患者不用再往城里跑

記者走訪發(fā)現(xiàn),“醫(yī)共體”模式的建立,推動了優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉,方便群眾就診,初步構(gòu)建起分級診療體系的同時還減輕了患者負(fù)擔(dān)。

在寧強(qiáng)縣代家壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院,記者看到,這里“麻雀雖小,五臟俱全”,不僅有外科、婦科、內(nèi)科、兒科、理療科,還新建起了中醫(yī)科室。衛(wèi)生院內(nèi)外環(huán)境干凈、整潔,住院病房內(nèi)配置了電視、空調(diào)。

衛(wèi)生院院長謝富紅感慨道,幾年前的衛(wèi)生院還是雜草叢生、門庭冷落。從去年開始,情況發(fā)生了轉(zhuǎn)變,代家壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院成了寧強(qiáng)縣中醫(yī)醫(yī)院的分院。總院不僅撥付資金對衛(wèi)生院進(jìn)行改造,還下派3名骨干醫(yī)師長期坐診,組建醫(yī)療團(tuán)隊定期指導(dǎo),幫助衛(wèi)生院建起了理療科,衛(wèi)生院的醫(yī)生還能到總院進(jìn)行輪訓(xùn)和交流學(xué)習(xí)。

這項改革也讓患者真正得了實(shí)惠。一些急、難癥患者在“家門口”就能看病,只需支付基層醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)的費(fèi)用,就能得到二級、三級醫(yī)院坐診專家的有效診治,還能按照更高的新農(nóng)合比例報銷。

代家壩鎮(zhèn)患者何友弟因患有冠心病多次住院,他向記者算了一筆賬:在縣中醫(yī)醫(yī)院住院7天,醫(yī)療總費(fèi)用6164.83元,補(bǔ)償金額4342.3元,個人現(xiàn)金支付1822.53元;在代家壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院住院7天,醫(yī)療總費(fèi)用1502.09元,補(bǔ)償金額1164.70元,個人現(xiàn)金支付337.39元。兩相對比,合作醫(yī)療基金支出少負(fù)擔(dān)3177.6元,個人現(xiàn)金少負(fù)擔(dān)1485.14元。

家門口的衛(wèi)生院醫(yī)療條件改善了,代家壩鎮(zhèn)大橋村村民趙艷松了一口氣。“我父親患慢性支氣管炎有20多年了,一到冬天容易犯病。前些年,老人一病,都是跑到漢中市或?qū)帍?qiáng)縣城的大醫(yī)院去住院。在寧強(qiáng)住院,門檻費(fèi)高,自費(fèi)就要花1400多元。”趙艷說,“現(xiàn)在在代家壩衛(wèi)生院住院,自費(fèi)只需要幾十元,基本全報了,治療效果也差不多。”

趙艷家五口人的生活,基本都靠丈夫在江蘇打工維持,節(jié)省下的醫(yī)療費(fèi),對趙艷來說不是一個小數(shù)目。老人住在家門口的衛(wèi)生院,也更方便趙艷照顧。

“過去父親在寧強(qiáng)縣城住院,我就得在縣城陪護(hù),家里、醫(yī)院來回跑,單程就得兩個多小時。現(xiàn)在好了,衛(wèi)生院就在家門口,騎自行車幾分鐘就到,我還能回家做好飯給父親送過來。”趙艷說。

醫(yī)院脫胎換骨,患者愿意來了

收入提高,醫(yī)生不想走了

在走訪中,基層醫(yī)務(wù)人員對這項改革同樣感到滿意,最重要的一點(diǎn),就是下派醫(yī)務(wù)人員的收入提高了。

代家壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院院長謝富紅說,過去衛(wèi)生院醫(yī)生每月績效只有五六百元,患者不來,大家也鼓不起干勁。改革后醫(yī)生每月平均績效部分增加到一千三四百元。同時,完善醫(yī)務(wù)人員考核體系,從病歷書寫整潔程度、服務(wù)質(zhì)量、合理用藥、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、滿意度調(diào)查等方面進(jìn)行加減分考核,根治了“吃大鍋飯”的弊病,建立了多勞多得的更為合理的分配機(jī)制。

代家壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)生張緒平在基層工作了20多年。他說:“過去病人不來,我一年也就看幾十個病人。現(xiàn)在一年要看1000多個,每月績效收入增加到了1600元。工作比過去忙多了,可是心里卻比過去熱乎多了!”他說。

“這些措施讓我們衛(wèi)生院脫胎換骨。過去是‘患者不來,醫(yī)生想走’,現(xiàn)在我們的患者多了很多,衛(wèi)生院收入增加了,醫(yī)生待遇提高了,大家都能安心工作。”謝富紅說,“過去每年我們衛(wèi)生院只能做40多例手術(shù),現(xiàn)在每年超過100例。2016年全院住院551人次,2018年超過1360人次。”

33歲的董飛,是寧強(qiáng)縣中醫(yī)醫(yī)院下派到巴山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院的骨干醫(yī)師,去年5月,作為技術(shù)骨干,他和另外3名同事一起被下派到巴山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院,幫助充實(shí)基層醫(yī)療隊伍。剛到巴山鎮(zhèn),董飛并沒有急著開方看病,而是跟著巴山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院院長白玉哲把全鎮(zhèn)7個村跑了個遍,熟悉每個村的情況,了解群眾的就醫(yī)需求。

“我在縣中醫(yī)院原本的專業(yè)是骨科,接診的都是骨科患者。到了巴山鎮(zhèn),我發(fā)現(xiàn)基層群眾對全科醫(yī)生需求很大,我就把它定為我的目標(biāo),專門考了全科醫(yī)師資格。”董飛說。

董飛從骨科醫(yī)生轉(zhuǎn)換成全科醫(yī)生的“第一診”,是在巴山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院完成的。“剛來沒多久我就接診了一位痛經(jīng)患者。人家聽說中醫(yī)院的醫(yī)生下來,專門過來求醫(yī)。我當(dāng)時內(nèi)心也挺忐忑的,就很小心地給開了兩服中藥。患者吃完后癥狀緩解了,又來找我開了五服藥。”董飛說,“這個患者后來還給我發(fā)短信,感謝我解決了困擾她十多年的痛經(jīng)問題。”

早上九點(diǎn)一刻交接班,看病例、查病房、上門診、開醫(yī)囑……在衛(wèi)生院,董飛每天大約需要接診門診患者20多人,數(shù)量比他在縣中醫(yī)院時要少,但在衛(wèi)生院接觸到的病癥種類更多。“感冒、胃腸病、口腔潰瘍……內(nèi)外婦兒幼都得涉及,這就是我們?nèi)漆t(yī)生。”

董飛也并未放棄自己的專長,他與同事一起,為衛(wèi)生院建起了針灸理療科,每天都收治不少患者。“我們這里是山區(qū),寒濕重。山里人辛苦,很多人家建房子的石頭都是自己一塊塊背上山的。所以這里有很多骨病患者,腰椎間盤突出、膝關(guān)節(jié)炎等病很常見。”

巴山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院院長白玉哲說,把董飛這樣的縣級醫(yī)院骨干醫(yī)生下派到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,很好地充實(shí)了基層醫(yī)療隊伍,破解了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人才流失帶來的影響。“過去許多人不分大病小病都跑到縣醫(yī)院看,現(xiàn)在縣里的醫(yī)生就在這兒,患者也愿意來了。目前我們衛(wèi)生院的住院和門診人數(shù),都比原先增長了一倍以上。”

到巴山鎮(zhèn)衛(wèi)生院以來,董飛的各項待遇不變,績效收入反而比之前提高了50%。現(xiàn)在看的病種也多了,眼界寬了。在巴山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院,他還是業(yè)務(wù)帶頭人,在這里創(chuàng)立了十幾個新項目,定期還開展學(xué)術(shù)講座。“每天的生活滿滿的、很充實(shí),我覺得我真正實(shí)現(xiàn)了人生價值。”董飛對現(xiàn)在的變化很滿意。

內(nèi)行監(jiān)管內(nèi)行

醫(yī)院變身“醫(yī)保基金守門人”

寧強(qiáng)縣天津醫(yī)院醫(yī)共體管理辦公室副主任趙哲說,“醫(yī)共體”模式的建立還破解了長期存在的醫(yī)療成本高、醫(yī)保資金監(jiān)管難等問題,實(shí)現(xiàn)了合理控費(fèi),減輕了患者就醫(yī)負(fù)擔(dān)。

“按人頭總額預(yù)付制賦予了‘醫(yī)共體’自主控費(fèi)動機(jī),‘醫(yī)共體’從醫(yī)保獲得的補(bǔ)償費(fèi)用由‘醫(yī)院收入’變成‘醫(yī)院成本’,迫使醫(yī)院主動開展精細(xì)的成本管理與成本控制。醫(yī)院成為‘醫(yī)保基金守門人’,內(nèi)行監(jiān)管內(nèi)行。”趙哲說。

寧強(qiáng)縣縣長黎建軍介紹道,寧強(qiáng)縣在全國率先打出“醫(yī)保資金包干制”“單病種付費(fèi)”等組合拳,不僅防范套取醫(yī)保資金,確保其運(yùn)轉(zhuǎn)安全,還進(jìn)一步解決了“大處方”“小病大養(yǎng)”等問題。

寧強(qiáng)還將醫(yī)共體建設(shè)、醫(yī)保支付改革和全國正在推行的“家庭簽約醫(yī)生服務(wù)”結(jié)合起來,鎮(zhèn)辦衛(wèi)生院全科醫(yī)生簽約服務(wù)團(tuán)隊采取劃片包村等形式為群眾提供醫(yī)療服務(wù)、宣講防病知識,將醫(yī)院的“治療收入”變成“預(yù)防收入”,將醫(yī)務(wù)人員轉(zhuǎn)變?yōu)榉啦×α?讓群眾“少得病、得小病、不得病”,進(jìn)一步推動分級診療制度落實(shí)。

在寧強(qiáng)縣委書記陳劍彬看來,“在寧強(qiáng)探索實(shí)踐的醫(yī)療和醫(yī)保聯(lián)動改革,既基本解決了醫(yī)保資金監(jiān)管的難題,又促進(jìn)了分級診療和防疫體系的建設(shè),更推動了醫(yī)院服務(wù)觀念的轉(zhuǎn)變。”這一實(shí)踐也在漢中市逐步推開。

多位基層干部建議,如果想在更大范圍內(nèi)推廣這一改革模式,后續(xù)還需加大對基層,特別是村級醫(yī)療力量建設(shè)的支持力度。

醫(yī)保支付制度還需探索如何形成更為科學(xué)、合理、完整的鏈條。進(jìn)一步推動醫(yī)療資源下沉,提升基層醫(yī)療環(huán)境、服務(wù)能力,減輕群眾的就醫(yī)負(fù)擔(dān)。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

400余家貧困縣縣醫(yī)院升“二甲”是這樣實(shí)現(xiàn)的

- 400余家貧困縣縣醫(yī)院升“二甲”是這樣實(shí)現(xiàn)的。近年來,我國聚焦深度貧困地區(qū)和衛(wèi)生健康服務(wù)薄弱環(huán)節(jié)系統(tǒng)推進(jìn)健康扶貧,大力開展衛(wèi)生健康對口...[詳細(xì)]

- 科技日報 2019-02-15

華北迎今冬來最強(qiáng)降雪

- 華北迎今冬來最強(qiáng)降雪2月14日,河北石家莊迎來降雪。2月14日,司機(jī)在河北石家莊一高速上道口處等待。[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2019-02-15

人民日報:中國不為比賽而發(fā)展

- 中國不為比賽而發(fā)展在慶祝改革開放40周年大會上,習(xí)近平同志指出,40年來,“我國國內(nèi)生產(chǎn)總值由3679億元增長到2017年的82.7萬億元,年均實(shí)...[詳細(xì)]

- 人民日報 2019-02-15

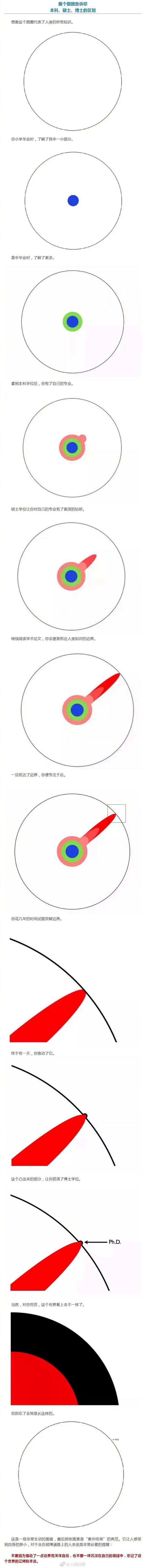

一張圖告訴你本科碩士博士的區(qū)別

- 一張圖告訴你本科碩士博士的區(qū)別本科碩士博士有啥區(qū)別。責(zé)任編輯:馮慧文。[詳細(xì)]

- @人民日報 2019-02-15

道路結(jié)冰和大風(fēng)預(yù)警中!北京天轉(zhuǎn)晴北風(fēng)急最高溫2℃

- 道路結(jié)冰和大風(fēng)預(yù)警中。北京天轉(zhuǎn)晴北風(fēng)急最高溫2℃。[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2019-02-15

春耕由南向北漸次展開 今年糧食產(chǎn)量將確保穩(wěn)定在去年水平

- 春耕由南向北漸次展開。今年糧食產(chǎn)量將確保穩(wěn)定在去年水平春耕由南向北漸次展開今年糧食產(chǎn)量將確保穩(wěn)定在2018年水平隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平提高...[詳細(xì)]

- 人民日報 2019-02-15

微信賬號被公開買賣 你的號“多少錢一斤”?

- 微信賬號被公開買賣。警方表示,在何先生遭遇騙局的背后,暗藏著買賣微信號、利用社交媒體行騙的利益鏈。[詳細(xì)]

- 檢查日報 2019-02-15

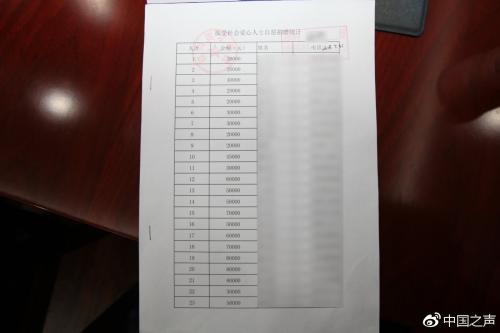

“愛心捐款”變擇校費(fèi) 銀川三所民辦校面臨250萬元“罰單”

- 銀川三所民辦校面臨250萬元“罰單”。近日,針對三家民辦教育機(jī)構(gòu)存在自立收費(fèi)項目,收取與入學(xué)掛鉤“贊助費(fèi)”的價格違法行為,銀川市物價...[詳細(xì)]

- 新民晚報 2019-02-15

城鄉(xiāng)文化設(shè)施利用:文化設(shè)施,如何“變”出來

- 文化設(shè)施,如何“變”出來。利用騰退空間,建村史陳列室、藝術(shù)館。[詳細(xì)]

- 光明日報 2019-02-15

2019春運(yùn)一線:雪不停 人不歇

- 氣象專家建議,目前正值春運(yùn)返程高峰,相關(guān)地區(qū)需防范雨雪、積雪、道路結(jié)冰等天氣變化對交通運(yùn)輸、城市運(yùn)行、公眾出行的不利影響。記者從中...[詳細(xì)]

- 人民日報 2019-02-15

深圳成港青創(chuàng)業(yè)筑夢熱土

- 深圳成港青創(chuàng)業(yè)筑夢熱土推進(jìn)大灣區(qū)建設(shè)。31個項目集中開工深圳成港青創(chuàng)業(yè)筑夢熱土2月13日,“推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)重大項目集中開工儀式”...[詳細(xì)]

- 人民日報海外版 2019-02-15

關(guān)注基層治理:家門口有服務(wù)站,真方便

- 習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào),要推動社會治理重心向基層下移,把更多資源、服務(wù)、管理放到社區(qū),更好為社區(qū)居民提供精準(zhǔn)化、精細(xì)化服務(wù)。上海市浦東新...[詳細(xì)]

- 人民日報 2019-02-15

家住長江南公司長江北 小伙上班“一板渡江”

- 13日清晨,萬州區(qū)南濱公園,29歲的劉付操一邊笑著對記者說,一邊麻利地?fù)Q上黑色工裝,扛著一塊細(xì)長的競速槳板,比平時稍微提前10分鐘朝著江...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2019-02-15

網(wǎng)友評論僅供網(wǎng)友表達(dá)個人看法,并不表明齊魯網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述我來說兩句