第三十屆中國新聞獎媒體融合獎項自薦作品公示

來源:齊魯網

2020-05-22 22:10:05

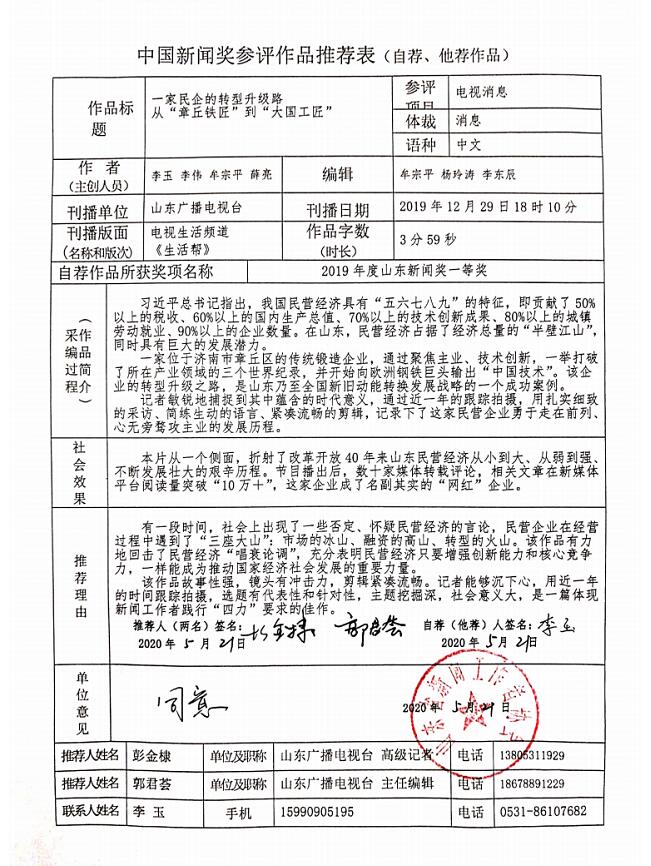

經個人自薦、部門審議、主管領導批準,山東廣播電視臺報送作品《一家民企的轉型升級路 從“章丘鐵匠”到“大國工匠”》參加第三十屆中國新聞獎廣播電視消息類獎項評選,現予以公示,公示日期至5月29日。

如有關于作品的舉報意見,請致電0531——85851169,聯系人:董江艷,或發送電子郵件郵箱:sdtvshnkzbs@163.com,并署上實名。我們將及時處理舉報意見,并予以回復,逾期不再受理。

作品鏈接:https://sd.iqilu.com/share/video/4754645

作品文稿:

一家民企的轉型升級路:

從“章丘鐵匠”到“大國工匠”

導語:濟南章丘被稱為“鐵匠之鄉”,這里的一家民營鍛造企業剛剛與歐洲的一家跨國鋼鐵企業簽訂戰略合作協議。從埋頭打鐵的民營企業到向海外輸出“中國技術”,它是如何揚名國際,有了全球級的“朋友圈”呢?這要從一個“網紅”大鐵環說起。

解說:48個車輪的拖車出動、濟青高速臨時封閉、交警全程護送,這個大鐵環成為了“網紅”。其實,它的學名是“奧氏體不銹鋼鍛環”,直徑15.6米,是我國新一代核電機組上的關鍵部件。

同期:伊萊特能源裝備股份有限公司大鍛件事業部工程師李敏:

全世界都沒有做過。

同期:伊萊特能源裝備股份有限公司技術研發中心副總經理銀偉:

都基本上熱淚盈眶,真的,太難了。

解說:超大型整體鍛環,是海上風電、航空航天等裝備的基礎工作部件。依靠整體鍛環制造能力,西方發達國家的航空發動機一直領先。而打破這一技術封鎖的是濟南市章丘區的一家民營企業——伊萊特能源裝備股份有限公司。

同期:伊萊特能源裝備股份有限公司技術研發中心總經理任秀鳳:

鍛造就是咱們平時說的打鐵。

解說:“伊萊特”前身是上世紀七十年代的一家“鐵匠鋪”,2000年開始專注于風力發電機組法蘭的生產,并迅速占領國內外市場,西門子等跨國公司成了它的“鐵粉”。

同期:伊萊特能源裝備股份有限公司副總裁鄭偉:

在國內每看到有三臺風車,其中就有一臺是用我們的風電法蘭。

解說:然而,風電市場趨于飽和,“藍海”變“紅海”,“伊萊特”選擇“刀刃向內、自我革命”,他們爭取到了和業內泰斗級人物——中國科學院金屬研究所院士李依依合作的機會,為我國最新的核電項目鍛造超大鍛環。

同期:中國科學院院士李依依:

更好地去做科研機構和產業的無縫連接。

同期:伊萊特能源裝備股份有限公司大鍛件事業部工程師李敏:

核電無小事,一旦出了問題,那就大了。

解說: 打鐵還需自身硬, 靠著一股“牛脾氣”,企業帶頭人牛余剛抵押全部家當,籌措5.6億元改造生產線。

同期:伊萊特能源裝備股份有限公司總裁牛余剛:

失敗了就雞飛蛋打了。

同期:伊萊特能源裝備股份有限公司副總裁鄭偉:

(設計要求)從下料的12米8(高),最后碾環完成是80厘米。

解說:這相當于把4層樓壓縮到一扇窗戶的高度,并且“一體成型”,360平方米的鍛面上不能有一絲縫隙。根據古代“百煉鋼”技藝,李依依院士團隊在國際上率先提出了“以小制大”的金屬構筑成型技術。然而,從科研理論到研發成功卻需要“千錘百煉”。

同期:伊萊特能源裝備股份有限公司總裁牛余剛:

我們用了200噸的材料,試驗成本超過2000萬。

同期:伊萊特能源裝備股份有限公司大鍛件事業部工程師李敏:

(最長試驗)一天一夜沒有睡覺。

解說:研發團隊利用“真空電子束封焊”技術,把64塊230噸重的不銹鋼錠融為一體。就在最后一步“軋環”過程中,最大的“攔路虎”出現了。

同期:伊萊特能源裝備股份有限公司技術研發中心副總經理銀偉:

所有的設備都到了極限,包括油缸漏油、拉桿的損壞、橫梁出現裂紋。

同期:伊萊特能源裝備股份有限公司總裁牛余剛:

(當時我)兩個拳頭抓著,(喊)不要停、不要停,軋完以后一看滿手是汗。

解說:從立項到交付耗時4年,一舉打破230噸級金屬坯分級構筑、單體最重和直徑最大三個世界紀錄,將我國環類、筒類鍛件的制造能力提高到世界領先水平。

同期:伊萊特能源裝備股份有限公司大鍛件事業部工程師李敏:

(兒子)問爸爸你干什么的?我說我現在給核電站提供一個關鍵的零部件,他就覺得爸爸真厲害。

同期:伊萊特能源裝備股份有限公司總裁牛余剛:

我覺著有一點,我們就是心無旁騖攻主業了。

解說:傳統鑄造企業面臨“寒冬”,但是僅有80名員工的伊萊特今年產值卻超過20億,連續多年增長30%。從大西洋沿岸的海上風機,到中東沙漠深處的油田,再到秘魯崇山峻嶺中的礦山,都能見到“中國制造”的身影。

山東廣播電視臺

2019年5月22日

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

開展國際抗疫合作 擴大淄博“朋友圈”

- [詳細]

- 齊魯網 2020-05-28

退休老人領走七樂彩169萬獎金 中獎彩票竟是采用機選投注

- [詳細]

- 山東彩票網 2020-05-28

福彩公益金為孤殘兒童筑夢

- [詳細]

- 山東彩票網 2020-05-28

紀念辛棄疾誕辰880周年 天下第一泉風景區帶你尋訪濟南“二安”

- [詳細]

- 齊魯網 2020-05-28

郵儲銀行臨沂市分行手機銀行端醫保電子憑證正式上線

- 日前,醫保電子憑證在郵儲銀行手機銀行渠道成功上線使用,隨著醫保電子憑證簽發、交易服務等功能的上線,郵儲銀行臨沂市分行將為全市參保居...[詳細]

- 齊魯網 2020-05-28

重過程享樂趣 平常心態讓他爭分奪秒喜中頭獎50000元

- [詳細]

- 山東彩票網 2020-05-28

雙色球爆5注841萬元一等獎!

- [詳細]

- 山東彩票網 2020-05-28

棗莊福彩開展“文明旅游·共抗疫情”志愿服務活動

- [詳細]

- 山東彩票網 2020-05-28

少年歸來,我們再前進! 濟南協和雙語實驗學校小學部3-6年級開學紀實

- [詳細]

- 齊魯網 2020-05-28

彩票公益金支持革命老區

- [詳細]

- 山東彩票網 2020-05-28

濟南協和雙語實驗學校高二年級一輪復習經驗交流會

- 5月26日下午,高二年級召開一輪復習經驗交流會,副校長李琳、年級主任李亞杰、年級副主任王長鑫及全體高二年級教師參加會議,會議由王長鑫...[詳細]

- 齊魯網 2020-05-28

京東618將助150個品牌銷售破億,成數十萬品牌、商家最大增量場

- [詳細]

- 齊魯網 2020-05-28

"齊"心"魯"力|我國首個海洋科普沉浸劇場在濟南上線

- [詳細]

- 齊魯網 2020-05-28