齊魯網(wǎng)·閃電新聞8月28日訊 編者按:抗日戰(zhàn)爭時期,我黨開辟了一條山東、華中直通中共中央所在地延安的秘密交通線。通過這條“紅色大動脈”,招遠(yuǎn)的13萬兩黃金被運(yùn)抵延安,劉少奇、陳毅等1000多名干部往來延安和山東、華中之間,為抗日戰(zhàn)爭的最終勝利發(fā)揮了重要作用。

為紀(jì)念抗日戰(zhàn)爭勝利80周年,山東交通廣播聯(lián)合山西交通廣播、河北交通廣播等推出大型融媒體聯(lián)合采訪《重走抗日交通線·從烽火坦途到發(fā)展新篇》,回顧那段歷史,展現(xiàn)如今的發(fā)展,汲取前進(jìn)的力量。本期走近“渤海走廊”,聆聽它的傳奇故事。

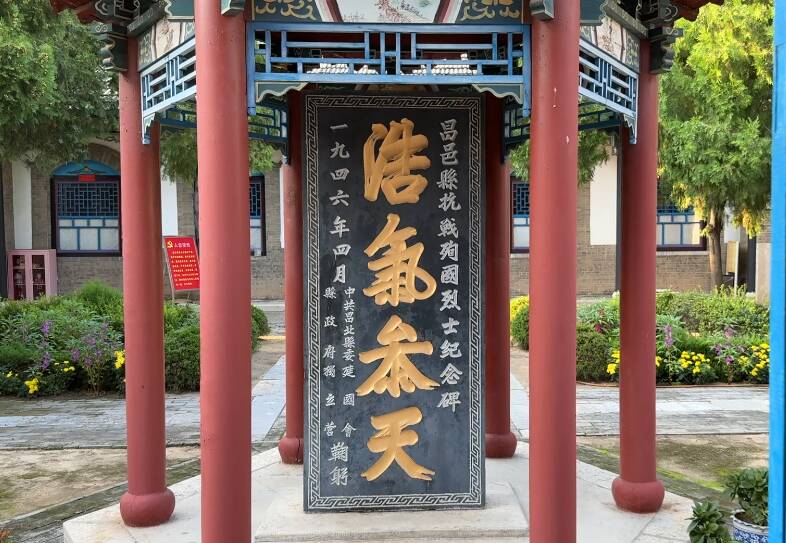

8月的魯北平原熱浪滾滾,蟬噪連天。位于濰坊昌邑龍池鎮(zhèn)的一座四合院周邊卻顯得格外靜謐肅穆,門前的碑上赫然寫著“昌邑縣抗日殉國烈士祠”字樣。這是山東省最早、全國也不多見的在抗戰(zhàn)勝利前修成的抗日英烈祠。祠內(nèi)立有“浩氣參天”紀(jì)念碑,背面鐫刻著391位為保衛(wèi)昌濰抗日根據(jù)地和“渤海走廊”犧牲的英烈姓名。

推開門前,76歲的魏鐵良整理儀容,敬了一個軍禮,這是他幾乎每日必行的儀式。作為一名退伍軍人,2012年起,他開始擔(dān)任昌邑市抗戰(zhàn)殉國烈士祠的管理員。十多年來,老人兢兢業(yè)業(yè)打理著烈士祠的一切,甘當(dāng)義務(wù)講解員,向無數(shù)前來祭奠的人講述著曾經(jīng)發(fā)生在這片土地上的抗戰(zhàn)故事。

(魏鐵良每次打開烈士祠門前都會先敬一個軍禮)

渤海走廊:串起山東抗日根據(jù)地的“生命線”

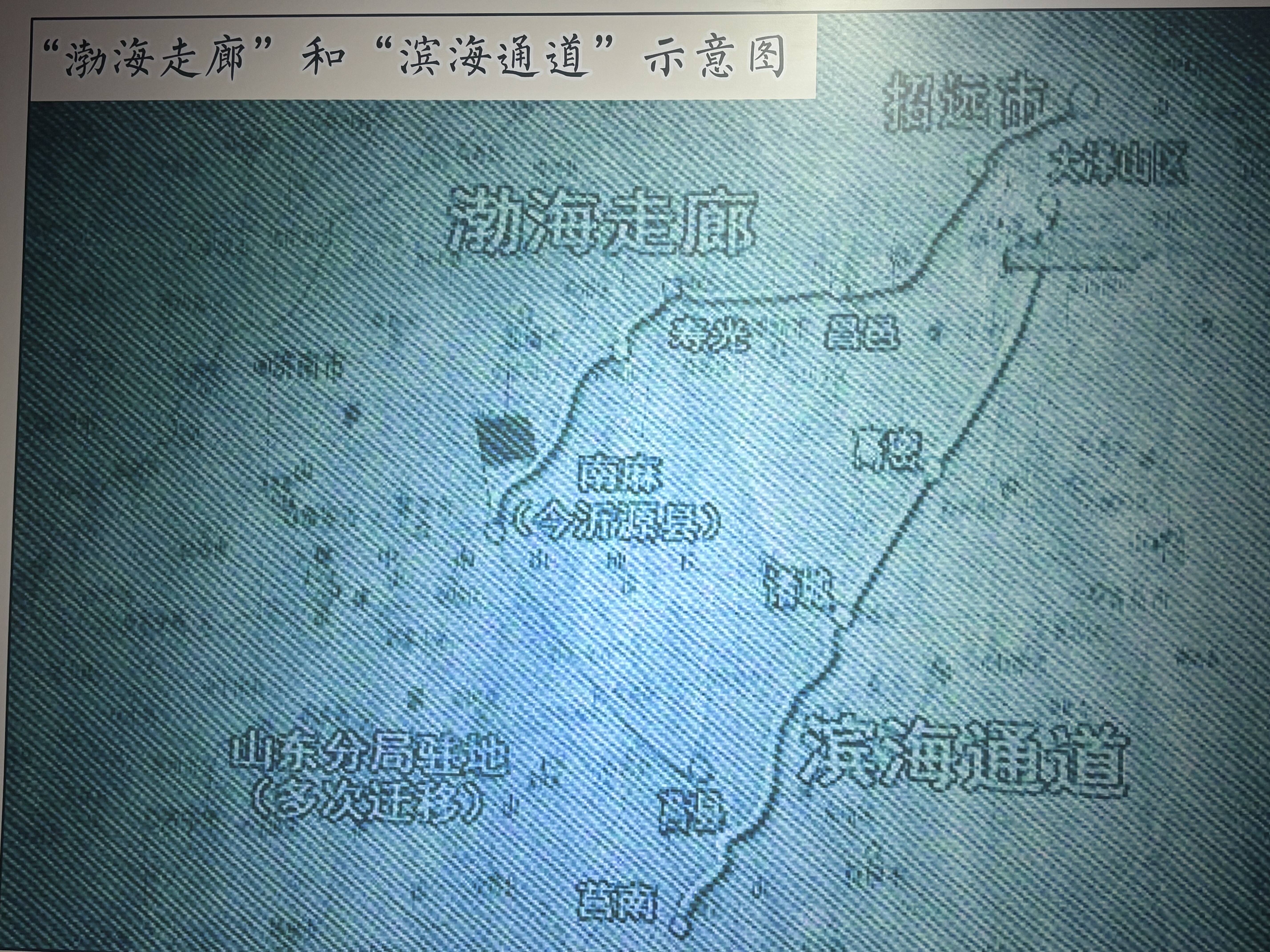

1941年后,抗日戰(zhàn)爭進(jìn)入最艱苦的階段。日軍在華北推行“治安強(qiáng)化運(yùn)動”,對抗日根據(jù)地進(jìn)行瘋狂“掃蕩”和“蠶食”。山東的膠東、清河、魯中等幾大根據(jù)地被敵人的據(jù)點(diǎn)、封鎖溝、公路網(wǎng)分割包圍,相互之間的聯(lián)系幾乎被切斷。位于延安的黨中央急需與山東各根據(jù)地保持聯(lián)系,以傳達(dá)指令、輸送干部,各根據(jù)地之間也需要協(xié)同作戰(zhàn)、互相支援。由此,打通一條連接山東東西的通道就成為生死存亡的關(guān)鍵任務(wù)。

濰坊市紅色文化研究會昌邑辦事處主任徐言斌介紹說,就是在這樣的時代背景下,“渤海走廊”應(yīng)運(yùn)而生,擔(dān)負(fù)起了自己的歷史使命。當(dāng)時的昌邑、濰縣(今濰坊寒亭區(qū))、壽光三縣北部,地處渤海萊州灣南岸,是一片廣闊的鹽堿澇洼地,人煙稀少,道路難行,敵人的統(tǒng)治力量相對薄弱。這片東西長約120里,南北寬僅10余里的狹長地帶,成為建立秘密通道的理想選擇。它東接膠東根據(jù)地,西連清河根據(jù)地,是連接?xùn)|西的咽喉,被稱為“渤海走廊”。

由此,圍繞著這條戰(zhàn)略交通線,敵我雙方進(jìn)行了反復(fù)爭奪,開展了殊死的斗爭。據(jù)統(tǒng)計,到1943年,當(dāng)?shù)剀娒窬妥o(hù)送山東縱隊(duì)政委黎玉、膠東軍區(qū)司令員許世友等縣團(tuán)級以上黨政軍領(lǐng)導(dǎo)干部2400多人過“渤海走廊”,傳送各種文件、信函、情報300多件,這里成為一條“打不垮、炸不斷”的鋼鐵通道。

黃金通道:13萬兩黃金安全通過

站在招遠(yuǎn)玲瓏金礦日寇修建的選礦廠舊址,初秋的陽光透過殘破的棚頂照進(jìn)來。不遠(yuǎn)處,礦區(qū)現(xiàn)代化選礦設(shè)備正在隆隆作業(yè)。80多年前,這里是日寇瘋狂開采、掠奪我國黃金資源的第一現(xiàn)場,也是我抗日軍民守護(hù)黃金、穿越各種封鎖、千里西行的最初起點(diǎn)。

(日寇修建選礦廠舊址)

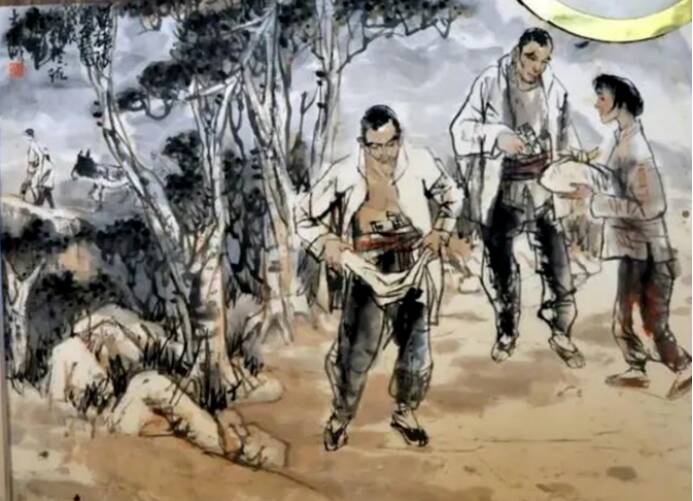

然而,在敵人的層層封鎖之下,要帶著大量貴重的黃金出行,談何容易?事實(shí)上,在1944年抗戰(zhàn)形勢好轉(zhuǎn)之前,這些黃金先由“渤海走廊”運(yùn)至山東分局,再通過各種方式送往延安。據(jù)時任昌濰獨(dú)立營政委宮愚公等當(dāng)事人回憶,當(dāng)年執(zhí)行運(yùn)送黃金任務(wù),一般每次都派一個精干的營或連,大概100至300人的兵力。戰(zhàn)士穿著特制的衣服,將黃金裝在衣袋里,每個人帶上十兩、十幾兩不等,晝伏夜行,穿行于“渤海走廊”的蘆葦之間、灘涂之上。

(運(yùn)金小分隊(duì)密送黃金漫畫)

據(jù)檔案記載,抗戰(zhàn)時期約有13萬兩黃金從膠東籌集并密送延安黨中央。按《陜甘寧邊區(qū)九年來財政收支報告》計算,這些黃金相當(dāng)于1943年邊區(qū)財政收入的7倍,當(dāng)時可購買約4.99億斤小麥。在“不準(zhǔn)一斤棉花、一粒糧食、一尺布進(jìn)入邊區(qū)”的軍事包圍和經(jīng)濟(jì)封鎖下,黃金作為“硬通貨”,極大緩解了財政緊張,為購置武器彈藥、醫(yī)療物資,抑制通脹,穩(wěn)定延安經(jīng)濟(jì)金融秩序作出了重要貢獻(xiàn)。

由此,“渤海走廊”也被稱為“黃金通道”。

同生共死:用生命鑄就“打不垮、炸不斷”的鋼鐵通道

在位于濰坊昌邑龍池鎮(zhèn)渤海走廊革命斗爭陳列館里,一件件珍貴的歷史文物、一幅幅記錄崢嶸歲月的圖片,生動再現(xiàn)了當(dāng)?shù)剀娒駷楸Pl(wèi)“渤海走廊”所進(jìn)行的偉大斗爭。

(位于昌邑市的渤海走廊革命斗爭陳列館)

事實(shí)上,對于“渤海走廊”,日軍也關(guān)注已久,他們糾集偽頑搶占昌北沿海地帶,到處修炮樓、安據(jù)點(diǎn),不斷進(jìn)行輪番“掃蕩”,妄圖切斷這條交通線。為保衛(wèi)“渤海走廊”,山東抗日根據(jù)地在黨的領(lǐng)導(dǎo)下,與日偽頑展開了艱苦卓絕的斗爭,確保這條交通線的暢通。

馬渠村,位于昌邑北部渤海灘頭,抗戰(zhàn)時期也是昌北縣委駐地。1941年冬,為了改變不利于游擊戰(zhàn)的平原地形,上級號召挖“抗日溝”。馬渠村男女老少齊上陣,奮戰(zhàn)42天,在村西大洼里挖出了縱橫交錯,形同蛛網(wǎng)的長達(dá)80多華里的“抗日溝”。同時,對村內(nèi)的地形進(jìn)行了改造。堵大門開小門,截大街轉(zhuǎn)小巷,群眾家里挖地道、砌假墻。進(jìn)犯的敵人像進(jìn)入了迷魂陣,到處被動挨打。馬渠成了敵人望而生畏的堡壘,再也不敢輕易進(jìn)犯。

現(xiàn)任馬渠村村委會主任魏相進(jìn)告訴記者,當(dāng)年縣委干部看起來和老百姓沒什么兩樣,他們借用民房,與群眾同吃同住,共啃黃須菜、榆錢、玉米碴、高粱碴,共穿補(bǔ)丁棉衣……抗戰(zhàn)期間,黨組織在“渤海走廊”沿線開展民主選舉,建立抗日民主政權(quán)及婦救會、青救會等群眾組織,廣泛發(fā)動群眾,推行“減租減息”、“墾荒種田”等運(yùn)動,開展經(jīng)濟(jì)互助,提高群眾收入。通過文化宣傳、婦女“識字班”、抗日小學(xué)等形式,人民群眾思想得到解放,生活迎來新希望,真心實(shí)意地?fù)碜o(hù)、支持并保衛(wèi)“渤海走廊”。

(縣委領(lǐng)導(dǎo)干部與群眾同吃同住)

在一次次的保衛(wèi)戰(zhàn)中,廣大群眾在這片無遮無掩的荒灘上化身“青紗帳”,捐錢捐物支援前線,優(yōu)秀青年踴躍參軍,做人民軍隊(duì)的堅強(qiáng)后盾。在他們背后是一個個感人至深的故事:“一門四英”、“一門五英”甚至“一門六英”的壯烈事跡,至今仍在昌濰大地傳頌。據(jù)統(tǒng)計,在整個抗戰(zhàn)期間,昌邑尤其是昌北黨政軍民以犧牲496名革命烈士(其中8名縣團(tuán)級干部)、傷亡群眾6130人的代價,用生命和鮮血捍衛(wèi)了“渤海走廊”這條“紅色生命線”。

向海圖強(qiáng):打造新時代高質(zhì)量發(fā)展的新通道

80多年過去了,從前的“渤海走廊”現(xiàn)在更習(xí)慣被稱為濰坊北部區(qū)域。當(dāng)?shù)靥岢觥跋虮卑l(fā)展、向海圖強(qiáng)”的發(fā)展戰(zhàn)略,昔日遍地泥濘、人煙罕至的大片灘涂上,濟(jì)青高鐵、濰萊高鐵、榮烏高速、濰日高速等構(gòu)成陸路交通網(wǎng),濰坊港成為地區(qū)性重要港口。昌邑的石油化工、鹽化工、新能源汽車蓬勃興起;壽光擁有全球最大的蔬菜生產(chǎn)和批發(fā)市場,種業(yè)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)輸出、農(nóng)業(yè)裝備、智慧農(nóng)業(yè)等優(yōu)勢明顯;寒亭區(qū)以新材料、裝備制造、生物醫(yī)藥為支柱產(chǎn)業(yè),通過產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展……

滄海桑田,昔日的抗日交通運(yùn)輸線正在變身為新時代高質(zhì)量發(fā)展的新區(qū)域,“黃金通道”有了全新的含義。

記者手記:在昌邑縣抗日殉國烈士祠采訪時,76歲的管理員魏鐵良說的一席話深深打動了我們。很多前來參觀的人問他,大爺,這些烈士有沒有后代?當(dāng)時他們犧牲時大多十七八歲、二十來歲,哪有什么后代?但是魏鐵良是這樣回答的,這些烈士都有后代。不但有,而且很多很多。只要有良心的中國人,都是烈士的后代。

沒有比這更完美的答案了!